Publikationen - Jahreskarte 2020

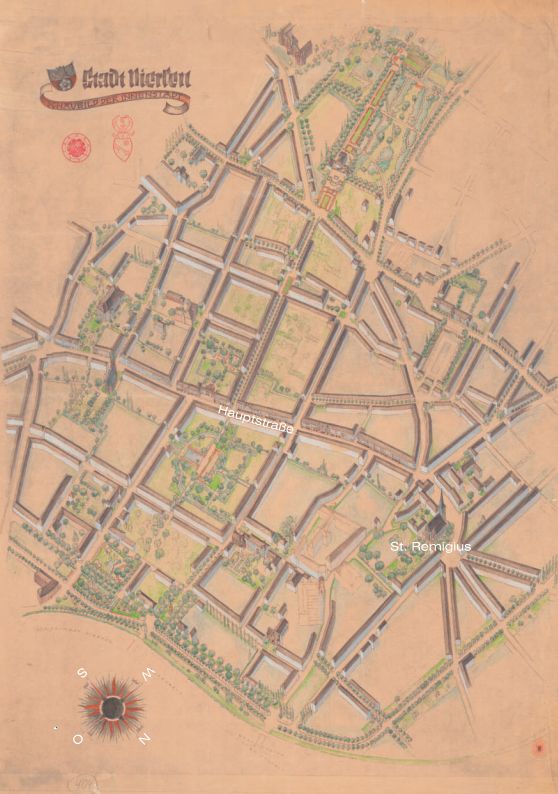

Titel „Stadt Viersen, Schaubild der Innenstadt“, 1950er Jahre, KAV, Kartensammlung Viersen, Nr. 404

Jahreskarte 2020 als

![]()

Viersen Aktuell v. 31.01.2021

Grüne Bänder Viersens – Geschichte und Zukunft

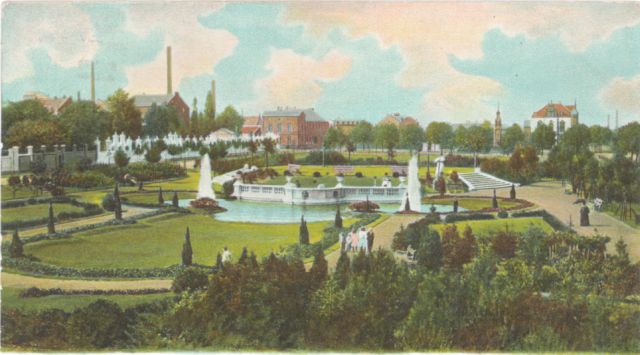

Die Entwicklung des öffentlichen Stadtgrüns in Viersen beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Gestaltung des "Alten Stadtgartens" durch Martin Reinhardt*1.

Der Entwurf wurde auf großer Bühne bei der Düsseldorfer Industrie- und Kunstausstellung*2 vorgestellt und in der "Gartenkunst" abgebildet, der wichtigsten deutschen Fachzeitschrift für Gartenkunst und Gartentechnik aus Berlin, herausgegeben vom Verein Deutscher Gartenkünstler.

Mit seinem stilvollen Wasserbecken und den seitlichen Treppenaufgängen zur erhöhten Terrasse bot der Alte

Stadtgarten die beste Aussicht auf das gesellschaftliche Leben in der Stadt.

Zu jenem Zeitpunkt lag der Bahnhof noch in unmittelbarer Nähe, so dass der Besucher von einem "grünen Gesicht" aus gepflegten Blumenrabatten, lebendigen Blumengirlanden, Formbäumen, dem Zeitgeschmack entsprechend, und sogar von Yucca-Palmen empfangen wurde.

Angespornt von so viel Aufmerksamkeit entwickelte sich eine grüne Achse von der Bahnhofsstraße/Wilhelmstraße quer durch die Stadt bis zum Friedhof Löh.

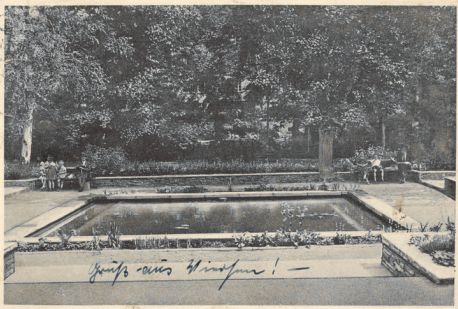

Senkgarten des Preyersgartens,

Krapohl Kunstanstalt M.Gladbach,

um 1940

Senkrecht zu dieser Achse entstanden nach Norden hin bis zum Alten Friedhof St. Remigius der Casinogarten

und der Park der heutigen Städtische Galerie und ehemaligen Parkanlage des Kommerzienrates Josef Kaiser.

Auf der Achse nach Süden der heutige Wildstaudengarten bis zum Alten evangelischen Friedhof.

Bereits 1909 unternahm eine Gruppe von ca. 90 Gartenkünstlern eine Englandreise, die nicht ohne Folgen

für die Weiterentwicklung der Gartenreformbewegung blieb, denn die Reisenden waren vom Anblick des königlichen Senkgartens in Hampton Court geradezu

überwältigt: "Das wars, was wir suchten, und in diesem kleinen Gärtchen war uns ein auserlesenes Kabinettstückchen englischer Gartenkunst geboten.

Allein der Anblick dieses Gärtchens hätte eine Reise nach England gelohnt und ich zweifle nicht, dass die hier gebotenen Anregungen reichlich Früchte zeitigen werden." *3

Es entstanden in ganz Deutschland zahlreiche Nachahmungen, von denen der berühmteste der Senkgarten des großen Gärtners Karl Foerster in Potsdam-Bornim war.

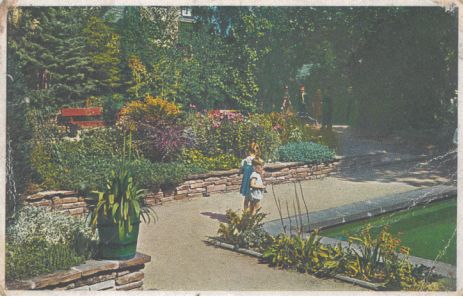

In diesen großen Zusammenhang reihen sich die zwei Senkgärten im Preyers- und im Casinogarten ein und repräsentieren als Kleinode ein wichtiges Stück Gartenkunstgeschichte.

Senkgarten des Casinogartens, Graph. Betriebe W. Girardet, Essen, um 1940

Die Stadtentwicklung um die Jahrhundertwende war insgesamt von umfangreichen Grundstücks- und Immobilienspekulationen bestimmt, die mit der Gesunderhaltung der Bevölkerung im Konflikt standen, da eine enge Bebauung wenig Raum für öffentliche Grünflächen ließ.

Mit der Denkschrift zur Aufstellung des General-Siedlungsplans von Robert Schmidt4 wurden diese Lösungsansätze auch in kleine und mittlere Städte und damit

auch nach Viersen hineingetragen. Die Aufstellung sogenannter Bauzonenpläne verpflichtete die Städte, das innerstädtische Leben zu ordnen, mit Grünanlagen

auszustatten und dieses Grün durch Grünverbindungen zu bereichern.

Was für uns heute selbstverständlich ist – saubere Straßen ohne offene Kanalisation, Bäume im Straßenbild und auf Plätzen, Straßenbegleitgrün im Frühjahr mit blühenden Narzissenbändern –, wurde auch in Kleinstädten wie Viersen erst in dieser Zeit in einem langsamen Prozess der Stadt- und Grünplanung geprägt.

Rathausplatz mit altem Stadtgarten von 1901, an der damaligen Casinostraße (heute Bahnhofstraße),

Postkarte, Verlag von R. Hahn u. W. H. Molls, Viersen, 1904.

Die Häuser an der heutigen Carl-von-Ossietzky-Straße (bis 1933 Am Rathausplatz), hinter der erhöhten Terrasse,

wurden erst zwischen 1905 und 1908 erbaut. Blick von Süden nach Norden mit freiem Blick zur Lindenstraße (1861)

mit dem Kaiser-Krieger-Denkmal (1889) m östlichen Straßenabschnitt.

So war es der vom Krieg beschädigten Stadt Viersen ein besonderes Anliegen, im Jahr 1953 den ehemaligen Casinogarten nach Norden zu erweitern, nachdem die

Bebauung am Mengensteg ebenfalls den Bomben zum Opfer gefallen war. Die Stadtväter verstanden es, eine Parkanlage zu schaffen, die sich mit seinem herausragenden Entwurf eines Wasserspiels mit den großen Metropolen Deutschlands messen kann.

„Kultur für alle“ war ab den 1960er Jahren ein Leitmotiv der Stadtöffentlichkeit. Die Stadt erweiterte die grüne Achse nach Norden mit der „Galerie im Park“.

Seit 1989 bekommen die alten Baumriesen zunehmend Gesellschaft von „skulpturaler Kunst“. Die Grünflächen der Stadt bieten der „Skulpturensammlung Viersen“,

die sich zu einer der bedeutendsten zeitgenössischen Skulpturensammlungen Deutschlands entwickelt, eine Heimat und einen vortrefflichen Rahmen.

Die Grünflächen bilden seit über 100 Jahren eine grüne Lebensader. Sie dienen der städtischen Gliederung, sie haben die Funktion der Luftreinhaltung und der Kühlung und zeichnen sich mit ihrem Biotopverbund durch den Erhalt der Artenvielfalt aus.

Darüber hinaus bieten sie generationenübergreifende Treffpunkte des sozialen Lebens. In Zeiten von Klimawandel und nun auch einer Pandemie erfahren die grünen öffentlichen Räume eine gesteigerte Wertschätzung. Darum gilt es nicht nur, sie fachgerecht zu pflegen, sondern auch, ihre historische Bedeutung zu erkennen und sie in ihren Strukturen zu erhalten.

Jutta Curtius, Landschaftsarchitektin

*2 Rottenheußer, „Die Gartenkunst auf der Düsseldorfer Industrie- und Kunstausstellung. Ausstellungen“, Die Gartenkunst, 4/7 (1902), 125–33.

*3 Reinhold Hoemann, „Erinnerung an die Studienfahrt der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst nach England, V Hampton Court“, Die Gartenkunst, 12 (1910) Nr. 3, S. 33-38.

*4 Robert Schmidt, „Denkschrift betreffend Grundsätze zur Aufstellung eines General-Siedlungplanes für den Regierungsbezirk Düsseldorf. Beigeordneter der Stadt Essen (1912)“, in Regionalverband Ruhr (ed.), Schmidt, Robert - Denkschrift betreffend Grundsätze zur Aufstellung eines General-Siedelungsplanes.

Nachdruck aus besonderem Anlass, Robert Schmidt und die Gründungsurkunde des SVR (Essen: Klartext Verlag, 2009).